一之江、松江、二之江、瑞江エリアで塾をお探しの中学生の保護者の皆様。

お子様の「定期テスト」の結果がご家庭に返却されるたび、保護者の皆様はまず成績表を手に取られるかと思います。

お子様の成績表を手に取り、まず何を確認されましたか? 多くの方が、お子様の点数と、クラスや学年の「平均点」を比べているのではないでしょうか。

「平均点が60点。うちは65点。よし、とりあえず平均は超えたから安心」 「平均点が65点。うちは60点。あら、今回は平均に届かなかった。もっと頑張らないと」

このように、『平均点』という一本の線を基準にして、一喜一憂されてはいないでしょうか。

もし、その「平均点」だけを基準にして安心したり、あるいは叱ったりしているとしたら、少しお待ちください。

その判断は、お子様の「本当の学力」や「集団の中での本当の立ち位置」を、完全に見誤っているかもしれません。

なぜなら、その「平均点」は、テストの難易度や集団の実態を映す「真ん中」の数字とは限らないからです。

今回は、一之江・松江エリアで多くの生徒を指導してきた学習塾の視点から、成績表に隠された「お子様の本当の実態」を正しく読み解く、プロの分析方法をお伝えします。

なぜ「平均点」だけではダメなのか?

導入でお伝えした通り、「平均点」は集団の「ど真ん中」を示しているとは限りません。一之江や松江エリアの保護者の皆様も、「平均点」という言葉の響きから、つい「学年のちょうど真ん中(中央値)」のように感じてしまいがちですが、実はそうではないのです。

なぜなら、平均点は「極端な点数」に大きく左右されてしまうからです。

たとえば、クラスに100点満点の生徒が数人いるだけで、全体の平均点は実態よりもグッと上に引き上げられます。逆に、0点や10点の生徒が数人いれば、たとえ他の多くの生徒が70点を取っていても、平均点は50点台や60点台にまで引き下げられてしまいます。

そこで、私たち東都ゼミナールが「平均点」以上に重視している指標があります。 それが「最頻値(さいひんち)」です。

これは、テストと一緒に配られる「得点分布グラフ」(点数ごとの棒グラフ)をチェックすれば、誰でも簡単に見つけられます。

「最頻値」とは、そのグラフの中で「最も人数の多かった点数帯」、つまり「一番高くなっている山」のことです。この「山」こそが、そのテストの本当の「ボリュームゾーン(集団の実態)」を表しているのです。

実例で見る「平均点」と「最頻値」の罠

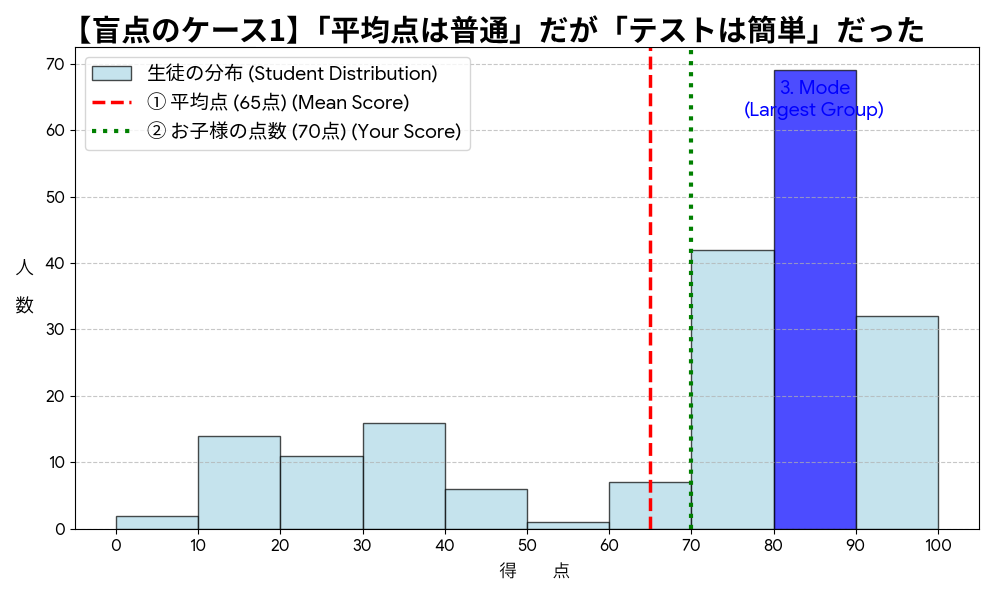

では、この「平均点」と「最頻値(一番高い山)」がズレていると、どのような見誤りが起きるのでしょうか。 ここで、とある中学校のテスト結果(匿名のサンプルです)を例に、最も陥りやすい「罠」を2つご紹介します。

罠のケース1:「平均点は普通」だが「テストは簡単」だった

状況: お子様の点数「70点」 / 平均点「65点」 / 最頻値(一番高い山)「80~89点」

一之江・松江エリアの保護者の皆様なら、この状況をどう判断されますか? おそらく、「平均点が65点なのに、70点も取れた。平均を超えたから、ひとまず安心」と思われるのではないでしょうか。

しかし、本当の実態は全く異なります。

このグラフで一番高い山、つまり最も多くの生徒が集中している「最頻値」は「80~89点」 です。 これは、一部の生徒が平均点を下に引っ張っているだけで、実際は「ほとんどの生徒が80点以上取れた、非常に簡単なテスト」だった可能性が極めて高いことを示しています。

この場合、お子様の「70点」という点数は、どういう意味を持つでしょう。

平均点(65点)は超えていますが、集団のボリュームゾーンである「80~89点」には届いていません。 つまり、この結果は「平均的」なのではなく、「みんなができたはずの簡単な問題を取りこぼしている」という、非常に危険なサインなのです。 平均点だけを見て安心していると、次の難しいテストで一気に点数を落としかねません。

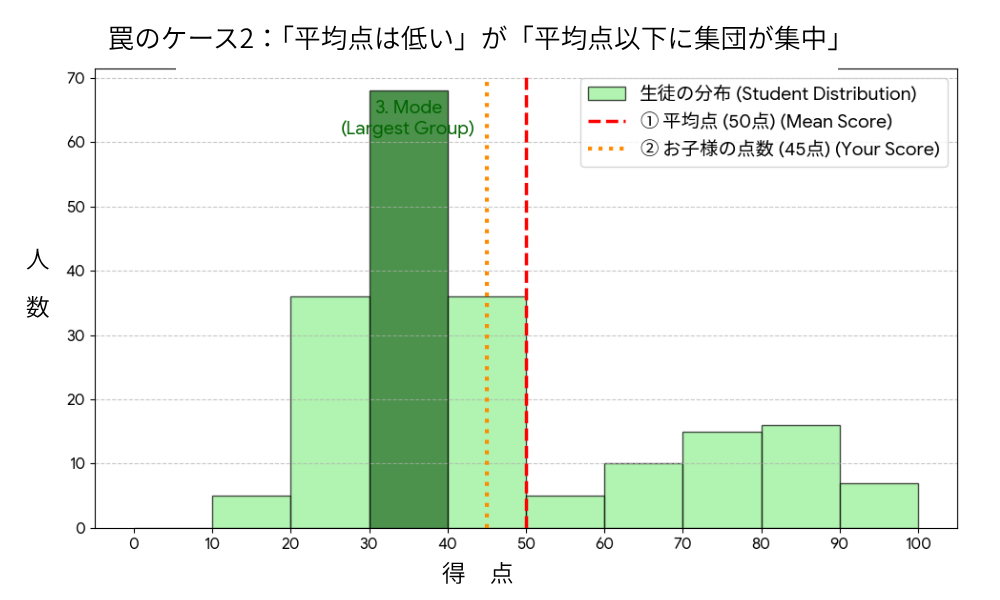

罠のケース2:「平均点は低い」が「平均点以下に集団が集中」

状況: お子様の点数「45点」 / 平均点「50点」 / 最頻値(一番高い山)「30~39点」

次に、2つ目の罠です。この状況はいかがでしょうか。 お子様の点数(45点)が平均点(50点)を下回っています。これだけを見ると、「平均以下だからマズい」「うちの子はできていない」と、多くの保護者様は不安に思われるかもしれません。

しかし、ここでも「一番高い山」である最頻値に注目してください。 グラフを見ると、最も人数の多いボリュームゾーンは「30~39点」 にあります。 では、なぜ平均点は50点と、それより高い位置にあるのでしょうか? それは、一部の生徒が90点や100点といった高得点を取ることで、集団全体の平均点を強引に引き上げているからです。

もう一度、お子様の「45点」という立ち位置を見てみましょう。 確かに平均点(50点)よりは下です。しかし、集団の「山」である30点台よりは、明確に右側(高得点側)にいます。 つまり、このテストにおいてお子様は、集団のボリュームゾーンの中では「上位」にいるのであり、決して「できていない」わけではないのです。

ここで見える本当の課題は、お子様個人よりも、「学校の集団全体が標準レベルの問題に苦戦している」という、学力二極化の深刻な実態です。

学校の成績だけを信じることの本当の怖さ

なぜ、私たちがここまで「平均点」と「最頻値」の違いにこだわって、詳細な分析をお勧めするのでしょうか。

それは、「学校のテストの点数・順位」と、「高校受験で本当に戦える本当の学力(偏差値)」は、必ずしも一致しないからです。

学校のテストは、あくまでその学校の限られた集団の中での物差しでしかありません。 これは、一之江や松江エリアの塾で私たちが毎年経験する、衝撃的な事実です。

学校のテストでは常に「学年トップ5以内」に入るような優秀な生徒が、いざ受験用の模試(=受験本番の物差し)を受けてみると、偏差値が50(=平均)に届かない。 こうしたケースは、残念ながら本当に珍しくありません。

もし、お子様が先ほどの「罠のケース1(簡単なテスト)」で高得点を取り、「自分はできる」と安心してしまったらどうなるでしょう? 「自分は得意だ」と思い込み、本当は定着していない基礎の復習を怠ってしまうかもしれません。

基礎が定着しないまま受験を迎えることになりかねません。それこそが、学校の成績だけを信じ切ってしまうことの、一番の怖さなのです。

本当の「現在地」を知ることから始めませんか?

私たち東都ゼミナールは、お子様の「点数」だけを見て一喜一憂しません。『平均点を超えたからOK』『平均点以下だからダメ』といった、表面的な判断は最も危険だと知っているからです。大切なのは、その点数が集団の中でどのような意味を持つか、です。

私たちは、今回お伝えした「平均点」、「最頻値(一番高い山)」、そして「お子様の点数」という3つのデータを必ず総合的に分析します。なぜなら、特定すべきは「点数」ではなく、「今、本当にやるべき課題」だからです。

「罠のケース1(簡単なテスト)」のお子様なら「基礎の徹底的なやり直し」が、「罠のケース2(難しいテスト)」のお子様なら「標準・応用問題への挑戦」が 必要かもしれません。このように、プロの分析によって対策は180度変わるのです。

一之江で塾をお探しで、「うちの子の成績、本当はどうなんだろう?」と少しでも不安に思われた保護者様。 そのモヤモヤとした不安は、データを正しく見れば「具体的な課題」に変わります。

ぜひ一度、お手元にある「成績表」と「得点分布グラフ」をお持ちください。 東都ゼミナールが無料で、お子様の「本当の立ち位置」を専門的に分析し、今本当に必要な学習プランをご提案します。まずはお気軽にお問い合わせいただき、プロの分析だけでも体験してみてください。